La lettera del 1917 di Benedetto XV ai potenti della terra, l'intervento di Paolo VI all’Onu e il sogno di Papa Francesco: aboliamo la guerra

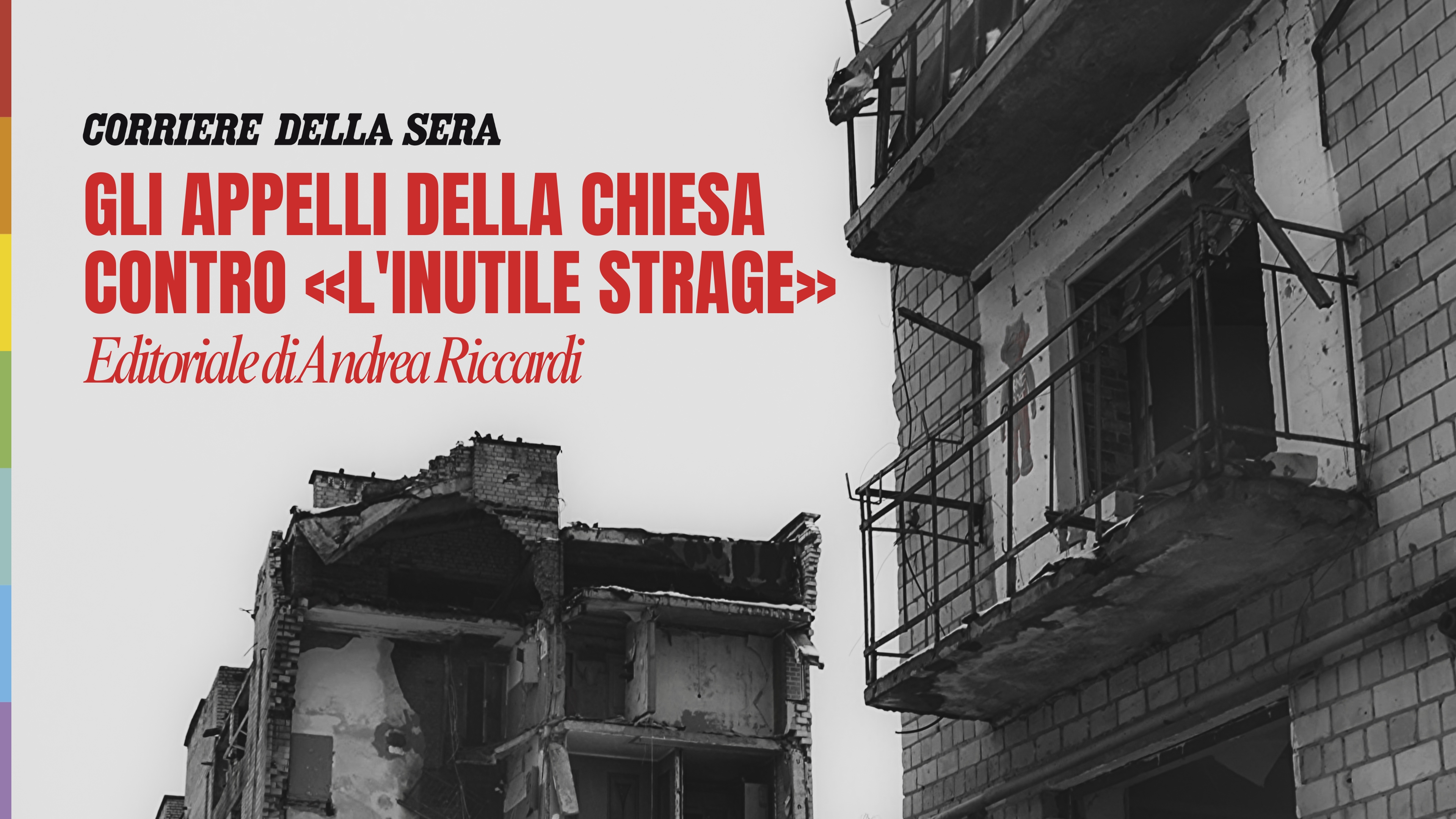

Più di cent’anni fa, il 1° agosto 1917, Benedetto XV inviava una lettera ai Capi di Stato belligeranti, chiedendo a governi e popoli in guerra di «tornare fratelli». È un documento ancora attuale e di riferimento. C’è in esso un’espressione, non invecchiata nonostante il tempo passato: «questa lotta tremenda, la quale apparisce ogni giorno di più inutile strage». La locuzione, «inutile strage», è transitata nel lessico corrente, come definizione tra le più appropriate della guerra. Il papa volle che fosse mantenuta, mentre la Segreteria di Stato del diplomatico card. Gasparri, ne voleva la soppressione. La locuzione divenne subito popolare, alternativa alle propagande belliche, tanto che il papa fu accusato di disfattismo, incolpato — così dal generale Cadorna — della sconfitta di Caporetto. Gelida l’accoglienza dei cattolici francesi. Si passò all’insulto: Benedetto fu chiamato «crucco» (tedesco) o «Maledetto XV».

La Chiesa cattolica, un’internazionale di popoli, vive ogni conflitto, specie la guerra mondiale, come una lacerazione interna. Il papa si vuole «imparziale» tra i combattenti, impegnato per la pace e l’aiuto umanitario (così dal 1914). L’ideale è vivere insieme — scrive Benedetto — «con spirito conciliante, tenendo conto… delle aspirazioni dei popoli, e coordinando, ove occorra, i propri interessi a quelli comuni del grande consorzio umano». In questa visione s’inserisce oggi l’insistenza vaticana sui due Stati, israeliano e palestinese. Nel testo due punti sono decisivi per finire la guerra: l’arbitrato e il disarmo. Sul riarmo, il papato è stato sempre critico con un pensiero non lontano da un militare, il presidente Eisenhower: «Dobbiamo guardarci dalla conquista di un’influenza senza limiti… del complesso militare-industriale».

[ Andrea Riccardi ]