Novecento

Da sessant'anni ci si divide tra chi definisce Pacelli "Papa di Hitler" e chi ne fa il santino Un saggio di Coco lo inserisce nella prassi vaticana. Lo scavo storico ora può avvalersi della recente apertura degli archivi per gli anni del suo pontificato: ne emerge che quella strategia precede le persecuzioni ebraiche

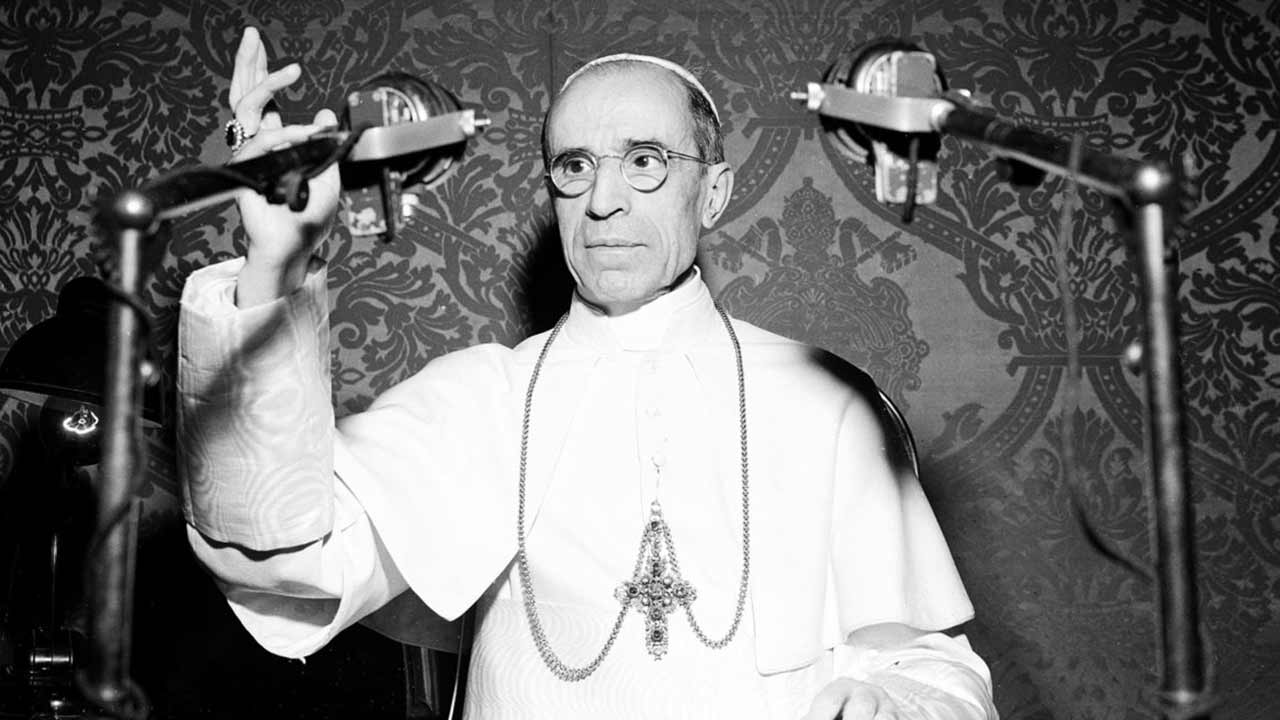

Anni fa, un grande storico e giurista italiano, Arturo Carlo Jemolo, si chiedeva: «Chi fu Pio XII?». Non è una curiosità ecclesiastica su un papa ormai lontano. Non una questione da eruditi. La domanda su Pio XII sfida il logorio del tempo, perché tocca la grande questione della resistenza di fronte al male. È una grande questione morale del Novecento, ancora non risolta, che il nostro secolo eredita.

Tale questione s'incarna drammaticamente nella figura di Pio XII, anche se non riguarda solo lui ovviamente. Il suo è stato il tempo della guerra, delle deportazioni, del male estremo della Shoah. Chi fu Pio XII? Per Pier Paolo Pasolini un «papa enigmatico». Su di lui si è aperto un dibattito che dura da almeno sessant'anni e che ha visto contrapporsi - come scrive Giovanni Coco - «due irreali e grottesche rappresentazioni»: un «pavido e cupo manichino [...] complice più o meno consapevole dello sterminio del popolo ebraico» oppure, in maniera diametralmente opposta, «un intrepido difensore dei perseguitati, dipinto a tinte agiografiche». Insomma il «papa di Hitler » o il «papa degli ebrei»?

Due rappresentazioni così lontane, da non consentire un dibattito argomentato, ma solo la polemica. Il lavoro degli storici si è inserito in questa divaricazione di prospettive, cercando di ricostruire la storia di Pio XII, in particolare su quell'aspetto centrale che è la Seconda guerra mondiale. Anche se il suo pontificato va ben oltre la guerra, altri tredici anni, carichi di sfide e problemi.

Il lavoro storico su papa Pacelli è stato quindi faticoso, perché impigliato nella rete di un dibattito cristallizzato e pieno di luoghi comuni. Ma questa è la fatica dello storico, se vuole sminare il campo della ricerca in modo che gli sia consentito «comprendere» e non «giudicare» (dove il giudizio si appiattisce talvolta sul pregiudizio). Del resto il «polverone» suscitato su Pio XII fa parte anch'esso della sua storia. Per tanti cattolici europei (in genere con l'eccezione dei polacchi), americani, latinoamericani, è stato un grande papa, quasi un mito, che andava difeso. Per i non pochi critici, era il simbolo di un cattolicesimo autoritario e incentrato su se stesso.

Gli studiosi di Pio XII, della Chiesa e della guerra hanno incontrato un'altra difficoltà: la chiusura per gli anni di papa Pacelli dell'Archivio Segreto Vaticano, secondo le regole dell'istituzione che prende il suo tempo a preparare scrupolosamente la massa dei documenti conservati. La fonte principale su Pio XII non era accessibile. Paolo VI, quel Giovanni Battista Montini, intimo collaboratore di papa Pacelli fino al 1954, con la sua acuta sensibilità, fu consapevole della difficoltà per gli studiosi e dell'imbarazzo della Santa Sede (quasi ci fossero zone da negare alla ricerca). Tanto che, dal 1965, cominciò a far pubblicare i documenti vaticani redatti durante la guerra: un'operazione di undici volumi, l'ultimo del 1982.

Ho conosciuto padre Robert Graham, che con altri tre gesuiti curò la ricerca e la pubblicazione, e mi ha raccontato l'avventura di questa edizione. Tra l'altro fece una brillante relazione a un convegno su Pio XII che promossi a Bari nel 1982, in cui emergeva il serio lavoro compiuto. Ma gli storici vogliono vedere le carte e c'è sempre il sospetto che qualche documento scottante o decisivo sia stato omesso.

Questo libro di Giovanni Coco, Un mosaico di silenzi, si colloca però in una stagione nuova. Dal marzo 2020 le carte del pontificato di Pio XII sono accessibili. L'Archivio Segreto, con quella capacità vaticana di rinnovare la titolatura, si chiama oggi Archivio Apostolico Vaticano. La parola «segreto» infastidiva. Chi scrive ha cominciato, giovane, le sue ricerche su Pio XII e la guerra, nel 1975, e aspettava da tempo. Ora siamo, appunto, in una stagione nuova, di cui il libro di Coco è sicuramente un'espressione assai matura e completa. L'autore ha già pubblicato un'opera ponderosa sui rapporti tra Vaticano e fascismo al tempo di Pio XI e Mussolini, suggestiva fin dal titolo, Il labirinto romano. Bisogna aggiungere che Coco è anche archivista dell'Archivio Apostolico Vaticano.

Questo potrebbe far supporre che Un mosaico di silenzi sia un libro erudito di chi è a contatto con la fonte e - come capita talvolta - fatica a fare sintesi o a interpretare, affascinato dalle carte che scopre e dalla voglia di pubblicarle. Non è così. Il nostro autore ha scritto un libro serrato, non lungo ma denso, assai drammatico, che illumina bene il mondo vaticano durante la guerra mondiale. Quando si parla e si scrive di Pio XII, la Santa Sede e il conflitto bisogna tener presente la limitatezza del Vaticano di allora in un quadro tempestoso: una «fragile navicella» scossa dai marosi del conflitto, che si misura con forze e problematiche davvero tanto grandi per quel gruppo di uomini che si ritrovano attorno a uno di loro, divenuto papa, il romano Pacelli. Eppure questa «fragile navicella» è alla testa di una vasta internazionale, la Chiesa cattolica. Inoltre la Santa Sede non solo governa tale internazionale, ma ha la «pretesa» di essere un soggetto diplomatico nel quadrante mondiale, legittimato dal piccolo Stato vaticano e sonetto da uno storico prestigio. Una diplomazia senza eserciti che, però, si collega attraverso il ministero del papa a comunità di fedeli, ingenti o meno, in quasi tutti i paesi del mondo (particolarmente in quelli in guerra).

Tale questione s'incarna drammaticamente nella figura di Pio XII, anche se non riguarda solo lui ovviamente. Il suo è stato il tempo della guerra, delle deportazioni, del male estremo della Shoah. Chi fu Pio XII? Per Pier Paolo Pasolini un «papa enigmatico». Su di lui si è aperto un dibattito che dura da almeno sessant'anni e che ha visto contrapporsi - come scrive Giovanni Coco - «due irreali e grottesche rappresentazioni»: un «pavido e cupo manichino [...] complice più o meno consapevole dello sterminio del popolo ebraico» oppure, in maniera diametralmente opposta, «un intrepido difensore dei perseguitati, dipinto a tinte agiografiche». Insomma il «papa di Hitler » o il «papa degli ebrei»?

Due rappresentazioni così lontane, da non consentire un dibattito argomentato, ma solo la polemica. Il lavoro degli storici si è inserito in questa divaricazione di prospettive, cercando di ricostruire la storia di Pio XII, in particolare su quell'aspetto centrale che è la Seconda guerra mondiale. Anche se il suo pontificato va ben oltre la guerra, altri tredici anni, carichi di sfide e problemi.

Il lavoro storico su papa Pacelli è stato quindi faticoso, perché impigliato nella rete di un dibattito cristallizzato e pieno di luoghi comuni. Ma questa è la fatica dello storico, se vuole sminare il campo della ricerca in modo che gli sia consentito «comprendere» e non «giudicare» (dove il giudizio si appiattisce talvolta sul pregiudizio). Del resto il «polverone» suscitato su Pio XII fa parte anch'esso della sua storia. Per tanti cattolici europei (in genere con l'eccezione dei polacchi), americani, latinoamericani, è stato un grande papa, quasi un mito, che andava difeso. Per i non pochi critici, era il simbolo di un cattolicesimo autoritario e incentrato su se stesso.

Gli studiosi di Pio XII, della Chiesa e della guerra hanno incontrato un'altra difficoltà: la chiusura per gli anni di papa Pacelli dell'Archivio Segreto Vaticano, secondo le regole dell'istituzione che prende il suo tempo a preparare scrupolosamente la massa dei documenti conservati. La fonte principale su Pio XII non era accessibile. Paolo VI, quel Giovanni Battista Montini, intimo collaboratore di papa Pacelli fino al 1954, con la sua acuta sensibilità, fu consapevole della difficoltà per gli studiosi e dell'imbarazzo della Santa Sede (quasi ci fossero zone da negare alla ricerca). Tanto che, dal 1965, cominciò a far pubblicare i documenti vaticani redatti durante la guerra: un'operazione di undici volumi, l'ultimo del 1982.

Ho conosciuto padre Robert Graham, che con altri tre gesuiti curò la ricerca e la pubblicazione, e mi ha raccontato l'avventura di questa edizione. Tra l'altro fece una brillante relazione a un convegno su Pio XII che promossi a Bari nel 1982, in cui emergeva il serio lavoro compiuto. Ma gli storici vogliono vedere le carte e c'è sempre il sospetto che qualche documento scottante o decisivo sia stato omesso.

Questo libro di Giovanni Coco, Un mosaico di silenzi, si colloca però in una stagione nuova. Dal marzo 2020 le carte del pontificato di Pio XII sono accessibili. L'Archivio Segreto, con quella capacità vaticana di rinnovare la titolatura, si chiama oggi Archivio Apostolico Vaticano. La parola «segreto» infastidiva. Chi scrive ha cominciato, giovane, le sue ricerche su Pio XII e la guerra, nel 1975, e aspettava da tempo. Ora siamo, appunto, in una stagione nuova, di cui il libro di Coco è sicuramente un'espressione assai matura e completa. L'autore ha già pubblicato un'opera ponderosa sui rapporti tra Vaticano e fascismo al tempo di Pio XI e Mussolini, suggestiva fin dal titolo, Il labirinto romano. Bisogna aggiungere che Coco è anche archivista dell'Archivio Apostolico Vaticano.

Questo potrebbe far supporre che Un mosaico di silenzi sia un libro erudito di chi è a contatto con la fonte e - come capita talvolta - fatica a fare sintesi o a interpretare, affascinato dalle carte che scopre e dalla voglia di pubblicarle. Non è così. Il nostro autore ha scritto un libro serrato, non lungo ma denso, assai drammatico, che illumina bene il mondo vaticano durante la guerra mondiale. Quando si parla e si scrive di Pio XII, la Santa Sede e il conflitto bisogna tener presente la limitatezza del Vaticano di allora in un quadro tempestoso: una «fragile navicella» scossa dai marosi del conflitto, che si misura con forze e problematiche davvero tanto grandi per quel gruppo di uomini che si ritrovano attorno a uno di loro, divenuto papa, il romano Pacelli. Eppure questa «fragile navicella» è alla testa di una vasta internazionale, la Chiesa cattolica. Inoltre la Santa Sede non solo governa tale internazionale, ma ha la «pretesa» di essere un soggetto diplomatico nel quadrante mondiale, legittimato dal piccolo Stato vaticano e sonetto da uno storico prestigio. Una diplomazia senza eserciti che, però, si collega attraverso il ministero del papa a comunità di fedeli, ingenti o meno, in quasi tutti i paesi del mondo (particolarmente in quelli in guerra).

Il libro di Coco ha il merito di concentrarsi e di indagare con intelligenza e a fondo sulla questione, così cruciale, degli ebrei. Il «silenzio» di Pio XII, però, non è uno solo per l'autore: sono diversi e articolati. L'espressione «silenzio» è stata legata allo sterminio degli ebrei fin dal dramma Il Vicario di Rolf Hochhuth, che nel 1963 suscitò tanto dibattito (in Italia la rappresentazione di quest'opera fu proibita a Roma perché considerata lesiva del «carattere sacro» dell'Urbe, riconosciuto dal Concordato).

In realtà il problema nasce prima della questione ebraica, con l'invasione della Polonia da parte di Hitler. Fin da quasi subito - osserva Coco - nelle carte vaticane comincia ad apparire il termine «sterminio»: riguarda però i polacchi e non gli ebrei. Quindi la questione dei silenzi nasce a proposito del dramma della Polonia semper fidelis, antemurale della cristianità, paese a lungo smembrato e senza Stato nazionale, in cui la cattolicità fu un fattore decisivo di identità. Troppo a lungo, il fenomeno dei silenzi è stato considerato solo legato alla questione ebraica.

Come ho recentemente suggerito nel mio volume La guerra del silenzio del 2022, la vicenda comincia con la Polonia nel 1939. I «silenzi» nascono prima e pochi l'hanno notato, gettandosi subito sulla questione ebraica, talvolta alla ricerca di uno o più documenti che provino la responsabilità del papato o lo assolvano. Ma lo storico non fa il lavoro della polizia giudiziaria a caccia di prove.

Con ben altro passo si muove Giovanni Coco, che potrà apparire anche severo, ma apre spaccati decisivi alla comprensione delle scelte della Santa Sede e del suo metodo di lavoro. Per questo, il suo libro resterà un riferimento per chi vorrà capire il Vaticano e compiere ulteriori ricerche. La questione dei silenzi non è un evento particolare, bensì si collega a una prassi del governo vaticano. L'autore parla proprio di «prassi del silenzio» e la collega

In realtà il problema nasce prima della questione ebraica, con l'invasione della Polonia da parte di Hitler. Fin da quasi subito - osserva Coco - nelle carte vaticane comincia ad apparire il termine «sterminio»: riguarda però i polacchi e non gli ebrei. Quindi la questione dei silenzi nasce a proposito del dramma della Polonia semper fidelis, antemurale della cristianità, paese a lungo smembrato e senza Stato nazionale, in cui la cattolicità fu un fattore decisivo di identità. Troppo a lungo, il fenomeno dei silenzi è stato considerato solo legato alla questione ebraica.

Come ho recentemente suggerito nel mio volume La guerra del silenzio del 2022, la vicenda comincia con la Polonia nel 1939. I «silenzi» nascono prima e pochi l'hanno notato, gettandosi subito sulla questione ebraica, talvolta alla ricerca di uno o più documenti che provino la responsabilità del papato o lo assolvano. Ma lo storico non fa il lavoro della polizia giudiziaria a caccia di prove.

Con ben altro passo si muove Giovanni Coco, che potrà apparire anche severo, ma apre spaccati decisivi alla comprensione delle scelte della Santa Sede e del suo metodo di lavoro. Per questo, il suo libro resterà un riferimento per chi vorrà capire il Vaticano e compiere ulteriori ricerche. La questione dei silenzi non è un evento particolare, bensì si collega a una prassi del governo vaticano. L'autore parla proprio di «prassi del silenzio» e la collega

a una tradizione diplomatica e istituzionale della Santa Sede. Illuminante è un prezioso testo del cardinale Rafael Merry del Val, segretario di Stato di Pio X, un maestro per Pacelli e altri responsabili vaticani: «Per un giudizio pubblico del papa occorrerebbe premettere una inchiesta regolare; la sua autorità non può essere esposta senza una base giuridica certa, che attualmente non si può avere».

CI 2025 Mondadori Libri S.p.A., Milano

CI 2025 Mondadori Libri S.p.A., Milano

[ Andrea Riccardi ]